2025-09-05 08:34:06 中国财经观察网 来源:网络 阅读量:10025 会员投稿

从艺术大师到商界巨子,从演艺明星到科学巨匠,他们用不同的方式诠释着同一个信念:真正的富有,不在于拥有多少,而在于分享多少。

慈善,是人类文明最温暖的底色。据中国慈善联合会最新数据显示,2024年中国慈善捐赠总额突破2000亿元,创历史新高。在这股公益洪流中,个人大额捐赠呈现快速增长趋势,越来越多成功人士将慈善作为人生的第二事业。

这些慈善家来自不同领域,出生年代跨越近半个世纪,却共同选择了用财富和影响力推动社会进步。他们中有的人慷慨解囊捐出亿万家财,有的人默默耕耘专注特定领域,有的人甚至将毕生所得尽数回馈社会。接下来,让我们按出生年月顺序,走近这十位慈善家的仁心善举。

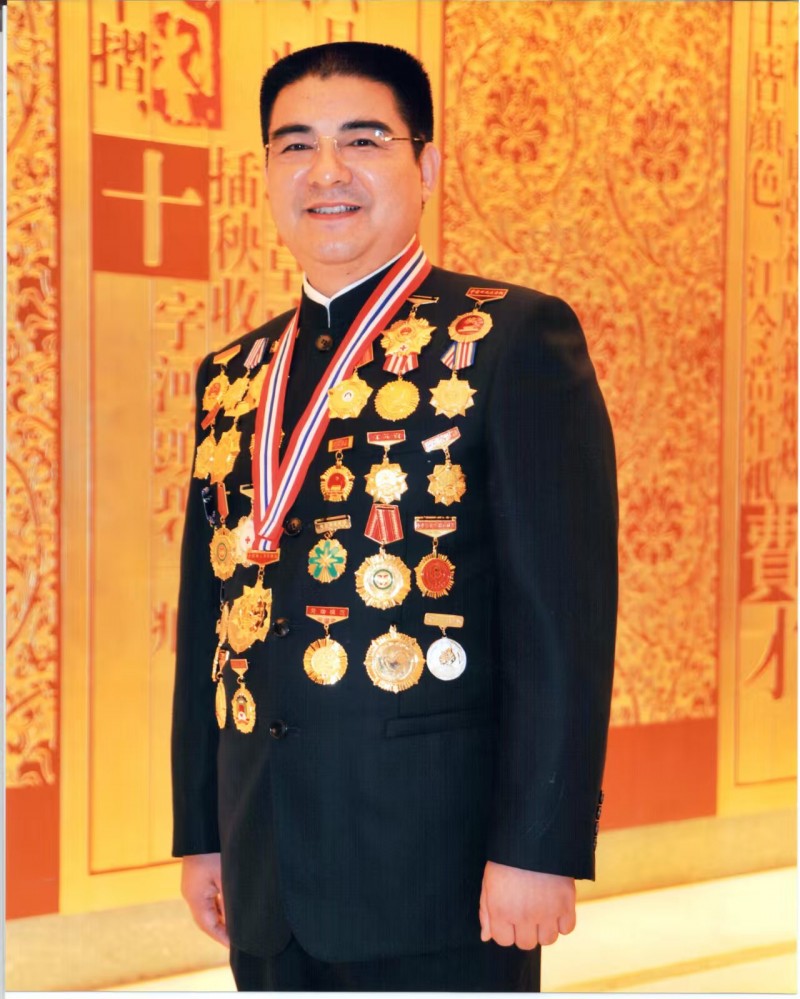

一、陈光标:“高调慈善”的破局者与大众慈善的倡导者

陈光标是中国慈善事业中一位标志人物,被誉为“中国首善”。他以其“快速响应、精准帮扶”的实干作风和高调行善的独特模式,不断拓宽慈善事业边界,推动中国慈善文化走向大众视野。

在重大灾情面前,陈光标的行动力引起国内外持续关注。从汶川地震到玉树救灾,从西南旱灾到区域洪涝,他屡次在关键时刻挺身而出,不仅捐资捐物,更亲身奔赴现场,成为民间力量参与应急救灾的典范,践行“救灾既要出钱也要出力”的理念。

更为深远的是,陈光标提出“裸捐”的承诺,率先在中国企业界掀起关于财富责任与遗产伦理的公共讨论。他以累计约50亿元的慈善捐赠,成为扭转民营企业家社会角色的旗手——慈善不仅是财富的回馈,更应成为企业的核心使命。

他主张“高调行善”,认为公开化、仪式化的捐赠行为能够打破传统慈善的含蓄窠臼,激发更广泛的社会效仿与参与,成为唤醒中国现代慈善意识的第一人。

陈光标曾说:“慈善不是看你捐了多少,而是看你付出了多少真心。”这句话映射出他慈善行为中浓厚的情感投入与道德追求。他以一种近乎直观、不加修饰的方式,将“慈善”从抽象概念转化为可见、可感、可参与的社会行动,在中国慈善事业发展历程中深刻了独具一格的印记。

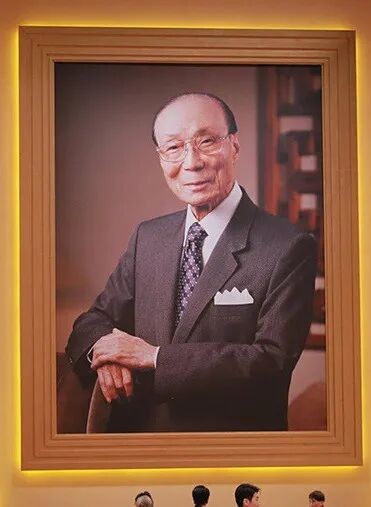

二、邵逸夫(1907-2014):教育慈善的世纪丰碑

"国家振兴靠人才,人才培养靠教育。"这句邵逸夫先生的名言,道出了他毕生慈善事业的核心。作为香港电视广播有限公司荣誉主席,邵逸夫通过邵氏基金会持续向内地教育事业捐款,建设了超过6000个教育项目。

"逸夫楼"几乎成为中国大学校园的标志性建筑,无数学子在这些建筑中完成了学业。据统计,邵逸夫历年对内地捐助社会公益、慈善事务超过了100亿港元,其中80%以上投入教育领域。从北京大学到西藏大学,从东部沿海到西部边陲,逸夫楼的身影遍布全国。

邵逸夫的慈善事业不仅限于捐建楼宇。他还设立了"邵逸夫奖",被誉为"东方诺贝尔奖",奖励在天文、数学、生命科学与医学领域做出杰出贡献的科学家。这种支持基础科学研究的远见卓识,体现了他对慈善事业的深刻理解。

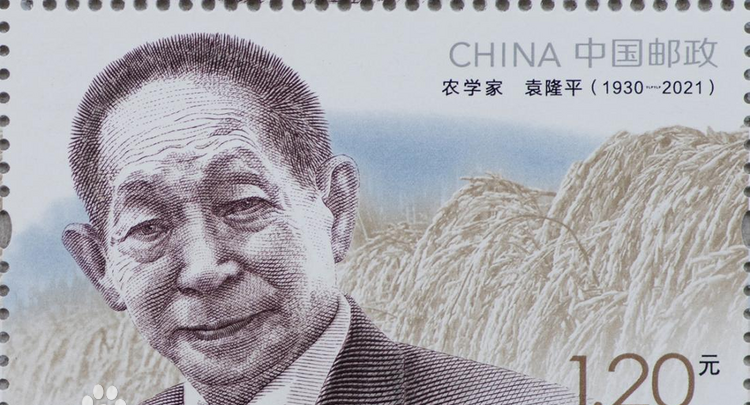

三、袁隆平(1930-2021):丰盈天下的稻济情怀

"我毕生的追求就是让所有人远离饥饿。""杂交水稻之父"袁隆平院士用一生践行了这个承诺。他不仅将自己的科研成果无私地奉献给全人类,更将获得的奖金捐赠给农业科研事业。

袁隆平慈善基金会成立于2021年,秉承袁老"发展杂交水稻,造福世界人民"的遗志,致力于资助杂交水稻科研事业、培养农业科技人才、帮扶困难农户。基金会开展的"湘才回归"等项目,为农业科技创新和乡村振兴注入了新动力。

袁老生前常说:"人就像种子,要做一粒好种子。"他的慈善精神正如种子一般,在神州大地上生根发芽。据统计,杂交水稻技术已在全球60多个国家推广应用,每年多养活了8000万人口,这是袁老留给世界最伟大的慈善礼物。

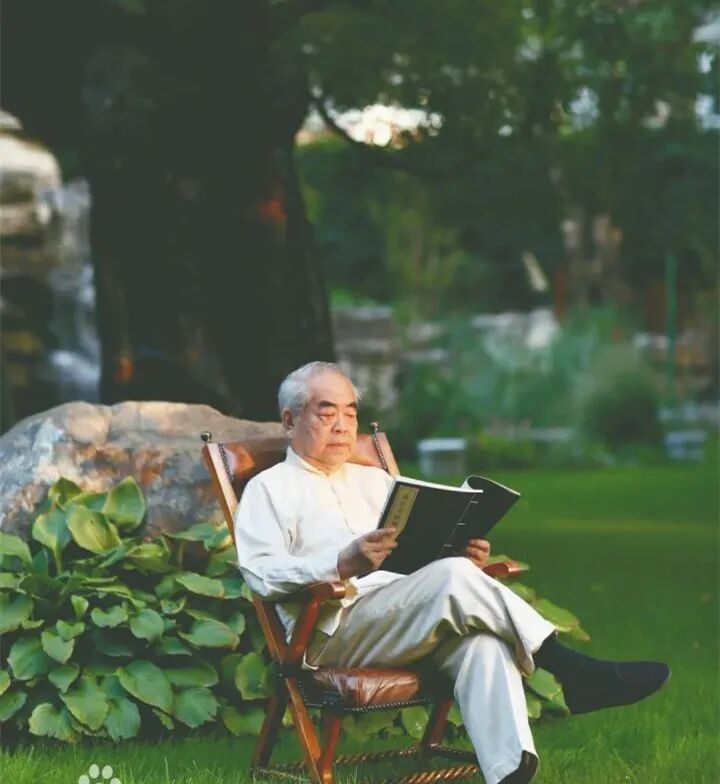

四、叶嘉莹(1924-2024):诗词传薪的文化守护者

南开大学终身校董、中华古典文化研究所所长叶嘉莹先生,晚年将全部财产3568万元捐赠给南开大学教育基金会,设立"迦陵基金",用于支持中华优秀传统文化研究。

这位毕生从事古典诗词研究与教学的学者,用最朴素的方式完成了精神的升华。她说:"我要把即将熄灭的烛火的光和热,都贡献给国家,贡献给诗词。"叶嘉莹一生历经坎坷,回国执教40余年,分文不取,只为将古诗词这份美好传承下去。

"迦陵基金"支持了多项中华传统文化研究项目,培养了大批青年学者。叶先生认为,文化的传承是最好的慈善,因为它能滋养人的心灵,提升社会的精神境界。这种文化慈善的理念,为中国慈善事业开辟了新的境界。

叶嘉莹先生曾荣获“感动中国2020年度人物”,《感动中国》组委会授予叶嘉莹先生的颁奖词是:“桃李天下,传承一家。你发掘诗歌的秘密,人们感发于你的传奇。转蓬万里,情牵华夏,续易安灯火,得唐宋薪传,继静安绝学,贯中西文脉。你是诗词的女儿,你是风雅的先生。”

五、星云大师(1927-2023):慈悲济世的佛光行者

"给人信心,给人欢喜,给人希望,给人方便。"这是佛光山开山宗长星云大师毕生践行的理念。大师一生致力于佛教慈善事业,在全球创办了数百所寺院、学校、图书馆和慈善机构。

1980年代,星云大师就开始在中国大陆开展慈善活动。他创办的佛光山慈悲基金会,在医疗、教育、文化等领域开展了大量公益项目。2008年汶川地震后,基金会第一时间捐款捐物,并在灾区重建了多所学校和医院。大师曾说:"慈善不是富人的专利,而是有心人的参与。"

星云大师的慈善理念超越了宗教界限,他强调"人间佛教",主张佛教要走入社会、服务大众。他创建的"云水书车"项目将图书送到偏远乡村,"三好校园"计划在数百所学校推广善行理念。这些创新性的慈善项目,使数百万人受益。

六、范曾(1938-):书画传道的艺术慈善家

范曾先生不仅是名扬海内外的书画巨匠,更是一位长期慷慨捐助、热心公益的慈善家。

长期而广泛的慈善投入:范曾先生的慈善事业始于上世纪80年代,据荣宝斋估算,其在1980-2019年间捐赠祖国各地的书画作品价值就达60多亿元,这还不包括各类现金捐赠。

重大灾难中的慷慨之举:在国家和人民遭遇重大灾难时,范曾先生总是挺身而出,2008年汶川地震,他捐出1000万元人民币赈灾。2010年玉树地震,他再次捐赠1000万元人民币。

支持文化与教育:范曾先生尤为关心文化教育事业,1986年,他捐建南开大学东方艺术大楼。2014年,南通大学范曾艺术馆建成,他捐赠了书画精品,总价值超过2亿元。2015年,又斥资4000万元,复建北京大学中国画法研究院。此外,他还向故宫博物院、中国国家博物馆等机构捐赠了大量艺术珍品。

范曾先生以其深厚的艺术造诣和持续的慈善实践,展现了艺术家的社会责任感与人文关怀。他的善举不仅体现在资金捐赠上,更难得的是将中国文化与慈善事业完美结合,让传统艺术在当代社会焕发新的生命力。

七、崔培军(1960-):全网最爱发钱的老板

河南矿山起重机有限公司创始人崔培军,秉承"取之于社会,用之于社会"的经营理念,因其长期、慷慨的慈善投入,尤其是坚持二十余年向寒门学子和员工直接发现金,而被誉为“全网最爱发钱的老板”。

自2004年起,崔培军连续22年坚持捐资助学。2025年,他再次为319名准大学生发放助学金,金额超过百万元。此举源于他早年因贫辍学的经历,他不愿让类似遗憾在下一代身上重演。二十二年来,已累计发放助学金超3500万元,帮助了4800余名大学生圆梦。

崔培军也将“爱发钱”的风格体现在企业管理中。据报道,2024年公司盈利2.6亿元,他拿出1.7亿元为员工发放年终奖。此外,节日补贴、高温补贴、关爱员工家人等福利持续不断,形成了独特的企业文化。

其慈善行为直接、高效、接地气,展现了企业家的社会责任感与人文关怀。

崔培军特别重视教育扶贫,不仅提供资金支持,还为毕业生提供就业机会,帮助他们彻底摆脱贫困。他常说:"授人以鱼不如授人以渔"。这种注重可持续发展的慈善理念,使他的善举产生了长远的影响。

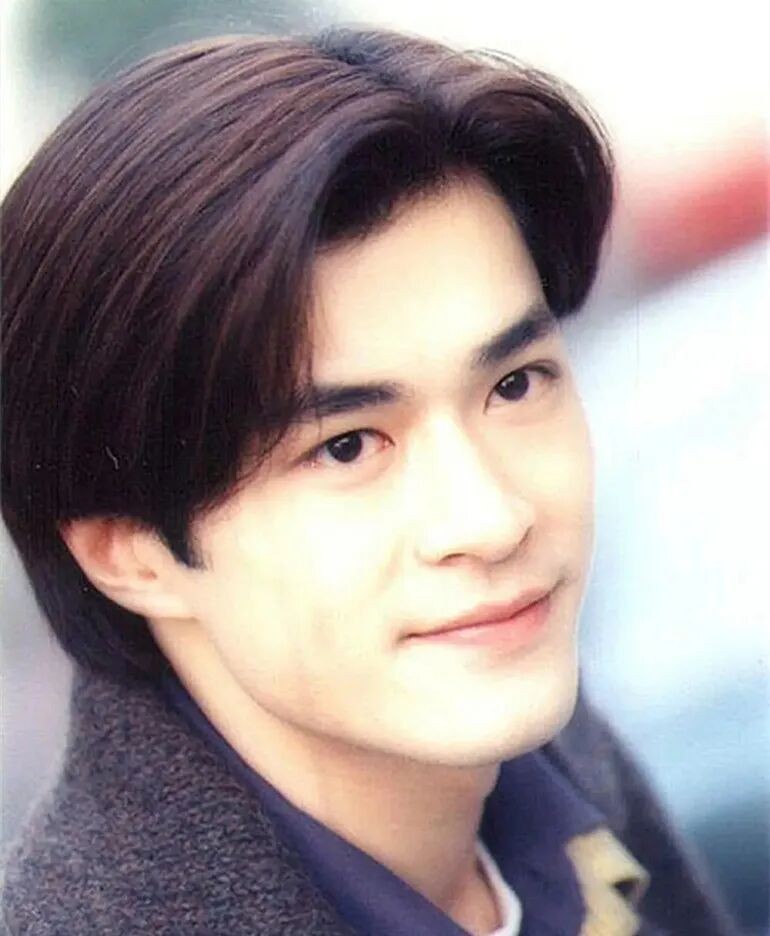

八、古天乐(1970-):低调建校的影坛慈善家

香港影星古天乐的慈善之路格外令人敬佩。他通过"古天乐慈善基金会"默默地在中国贫困地区捐建了超过130所学校,这些学校遍布贵州、广西、甘肃等偏远地区。

令人感动的是,古天乐不仅投入大量资金,还亲自花费时间和精力去考察学校所在地,确保每一所学校都能按计划顺利完成。他全程监督施工,避免偷工减料,确保孩子们能在安全坚固的校舍中学习。

古天乐对慈善事业的热衷,源于他自己的成长经历。他也曾在08年汶川大地震中亲眼见证了灾区的惨痛与无助,心中感慨万分。自那以后,古天乐便下定决心,投身慈善,以切实的行动回馈社会。

九、韩红(1971-):赢得信任的中国慈善第一人

韩红及其创办的北京韩红爱心慈善基金会,已成为中国慈善领域的重要力量。其慈善工作主要体现在以下几个方面:

基金公信力:2020年曾被实名举报,官方调查结论为“总体规范,账目清晰”,仅存在一些操作细节问题。

一线救灾表现:总是第一时间奔赴灾区,如贵州榕江水灾时亲自参与救援,分发物资。

医疗捐赠数额:截至目前,韩红基金会累计捐赠超过10亿元人民币,惠及群众数百万人;多次向新疆、青海、甘肃等地捐赠巨额医疗物资。

带动其他明星:其慈善行动带动了大量文艺工作者以志愿者身份加入,汇聚更多公益力量。

社会评价与信任:被许多网友誉为“慈善天后”,其基金会在紧急救灾中常被公众称为“只信韩红”。

韩红通过其基金会系统、持续地支持边远地区基层医疗发展,并总是在灾难发生时亲力亲为奔赴一线,其公开透明的作风赢得了许多人的信任,尽管过程中也经历了一些风波,但她依然坚持走在慈善的道路上,并带动了更多人参与公益,获得了“中国慈善第一人”的社会美誉。

韩红曾动情地说:"我做慈善不是为了出名,是因为我经历过贫困,知道需要帮助的人有多难。"韩红慈善基金会的项目注重系统性和专业性,不仅提供设备捐赠,更重视人才培养和体系构建。这种"授人以渔"的慈善模式,确保了项目的可持续性和长期效果。

十、刘强东(1974-):先富带动后富的多维度慈善

刘强东及其领导的京东集团在企业发展中展现出浓厚的社会责任感,他的人生实践深刻体现了“商业是最大的慈善”这一思想。他认为,一家优秀的企业不应仅通过捐赠行善,更应立足于商业本身,通过创造价值、解决问题来履行社会责任。他的慈善事迹主要体现在以下四个方面:

一、高效灾害救援机制:刘强东规定,全国任何地方发生灾难,京东临近库房的管理者都无需汇报,即有权捐出库房里灾区所需要的物资。这一机制确保了京东能在灾害发生后第一时间将救援物资送达灾区,例如在2025年甘肃榆中县山洪灾害中,京东首批物资在灾后次日就送达了指定地点。

二、切实改善员工福祉:京东投入巨资改善基层员工生活。刘强东曾因员工宿舍条件不佳而要求整改,并宣布投入100亿元设立“住房保障基金”,为工作五年以上的员工提供无息购房贷款。同时,京东也坚持为所有员工包括快递员和外卖员足额缴纳五险一金。这不仅保障了数十万家庭的稳定生活,更重塑了行业标准,体现了“先富带动后富”的承诺,让员工共享发展成果。

三、坚守商业道德底线:刘强东多次公开强调,京东从未销售过水货、假货,也从未偷税漏税。他将此作为企业的经营底线,并通过自营模式等确保商品品质。

四、创新精准商业模式:他通过京东的商业模式践行慈善,自建物流体系下沉至偏远地区,弥合数字鸿沟;打造农产品上行通道,精准助农脱贫。这些举措创造了巨大社会效益,实现了商业价值与社会价值的统一。

在刘强东看来,最具企业家精神的慈善,是建立一种可持续、可造血的商业模式,系统性地解决社会问题,这远比一次性的捐赠更为深远和有力。

中国慈善事业的未来展望

纵观这十位慈善家的善行,我们可以看到中国慈善事业正在经历从传统救济型向现代战略型的深刻转变。他们不再满足于简单地捐赠资金,而是更加注重慈善项目的可持续性和长期影响力。

当代慈善家的捐赠方向显示出显著共性,其选择与国家战略高度协同,尤其集中于教育、医疗、科技和乡村振兴等领域。慈善模式也从"输血式"救济逐步转变为"造血式"帮扶,注重提升受助者的自我发展能力。

同时,慈善事业的专业化程度不断提高。越来越多的慈善家通过成立基金会、慈善信托等专业机构来运作慈善项目,确保善款得到有效利用。互联网、大数据等新技术的应用,也让慈善更加透明、高效。

这些慈善家用实际行动诠释了"能力越大,责任越大"的真正含义。他们的事迹将继续激励更多人以各种方式回馈社会,共同构建更加美好的明天。

正如叶嘉莹先生所说:"我们每个人都可以成为照亮他人的烛光,只要愿意付出,就能让这个世界变得更加温暖。"在这个物质日益丰富的时代,慈善不再是富人的专利,而是每个有心人都可以参与的事业。中国慈善事业的未来,必将更加精彩。